親権・監護権とは|内容・決め方・獲得方法を弁護士が解説

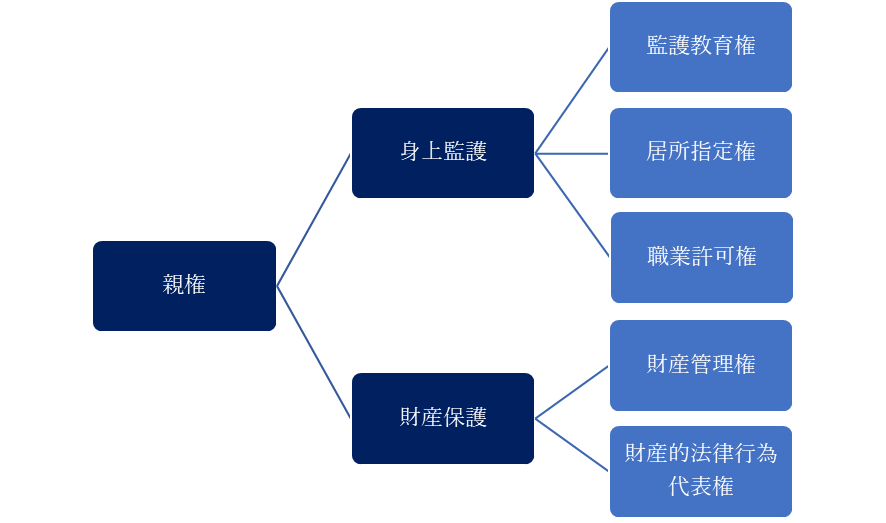

親権とは、親が子どもを一人前の社会人として育成すべく、養育し、保護する権利(と義務)のことをいいます。親権は、大きく分けると、子どもの養育に関する親の権利(身上監護権)と、子どもの財産管理や代理決定に関する権利義務(財産管理権)に分かれます。

離婚に際して、夫婦間で取り決めるべきことは多くありますが、子どもの親権を夫婦どちらが持つかや、共同親権であっても実際に子どもを養育する立場となる監護権を夫婦のどちらが持つかは極めて大きな問題となります。

夫婦双方ともに親権・監護権を希望することは多く、話合いが平行線となってしまい、親権問題で離婚が暗礁に乗り上げてしまうおそれもあります。

本コラムでは、親権・監護権について、離婚・男女問題に関して経験豊富な弁護士が、重要なポイントを解説します。

目次

1 親権とは

冒頭でお伝えしたとおり、親権とは、父母が未成年の子に対して有する、身分上・財産上の権利義務の総称です。 親権の内容は、大きく分けて身上監護と財産保護に分かれます。

(1)身上監護

民法上、身上監護については、監護教育権(民法820 条)、居所指定権(同822条)、職業許可権(同823 条)などが定められています。

かつて、懲戒権(旧822条)も定められていましたが、体罰を正当化するものとして、現在では廃止され、代わりに体罰等の禁止が明文化されています(民法821条)。

| 身上監護権 | 内容 |

|---|---|

| 監護教育権 | 子どもの世話と教育をする権利・義務(民法820条) |

| 居所指定権 | 子どもの居住場所を指定する権限(同821条) |

| 職業許可権 | 子どもの就職や起業などの許可権(同823条)。ただし、就職を決める権利は未成年者であっても子ども本人にあるため、親が子どもを代理して雇用契約を締結することはできません(労働基準法56条1項)。 |

(2)財産保護

また、民法では、財産保護について財産管理権と財産的法律行為代表権(民法824 条)が定められています。

子どもは、お小遣いなど親から自由に使うことを許された財産を除いて、自分の財産であっても、親が管理することになります。これを財産管理権といいます。

また、財産的法律行為代表権として、親は、子どもを代理して、子どもの契約を結んだりといった行為(財産的法律行為)を行うことができます。

2 親権の対象となる子ども

親権の対象となる子どもは、18歳未満の未成年者(民法818条1項)です。

ただし、いったん親の許可を得て婚姻した子どもは、その時点で成年に達した者とみなされます(同753条)。また、親から営業許可を受けた子どもは、その職業の範囲内の行為について成年に達した者として扱われ、親の個別の許可なしに自分で仕事上の契約等をすることができるようになります(同6条1項)。

3 親権者となるべき者

(1)実父母

婚姻中は共同親権で、親権は共同行使が原則です(民法818条1項、3項)。

ただし、契約などに必ず父母両方の意思表示が必要では大変なので、父母の片方がした財産的な法律行為は原則として有効とされています(民法825条)。

父母が婚姻関係にない場合には、どちらか一方が単独観権を行使します(民法819条)。

(2)養父母

未成年者と養子縁組をすると、縁組をした養親が親権者となり、実の親は親権者ではなくなります。ただし、養親の配偶者(夫・妻)が養子の実親の場合、養子に対する親権は、養親と実親配偶者の共同親権となります(818条2項)。

(3)非嫡出子の親権者

非嫡出子とは、内縁関係など、正式な婚姻をしていない男女の間に産まれた子どもをいいます。

非嫡出子の場合、原則として母のみが親権者となります。

ただし、父親が認知し、父母の協議で父親を親権者と定めた場合、父親が親権者となります(819条4項反対解釈)。

4 離婚時(婚姻解消時)における親権の決め方

(1)協議離婚

夫婦が協議して離婚届を役所に提出する方法での離婚(協議離婚)で、未成年者の子どもがいるときは、父母で話し合って、どちらかを親権者に決めなければなりません(819条1項)。

また、親権と違って離婚までに必ず取り決めをしなければならないものではありませんが、養育費等についてもこのときに取り決めることができるので、なるべく取り決めをすることをお勧めいたします。

(2)調停離婚

親権が争点となっていて、夫婦間の話し合いで解決できない場合、裁判所の調停を利用した離婚(調停)では、家庭裁判所調査官という専門の調査官による調査が行われます。

家庭裁判所調査官は、家庭訪問や子ども、家族との面談などにより、子どもの意向、育児状況等の調査を行います。その調査に基づいて親権者をどちらと定めるべきかについて、調査報告書を裁判所に提出します。

家庭裁判所調査官の調査報告書は、調停や裁判において裁判所が親権者を決める上で、非常に重視される資料ですので、家庭裁判所の調査官の調査に対しては万全の態勢で対応し、自分の子どもの育児にふさわしい環境、子どもが安心して生活できる環境が整っていることを示すことが重要です。

裁判所は、家庭裁判所調査官の調査報告書を踏まえて、父母に対して、親権・監護権を父母いずれかに決めるように説得します。

説得の結果、親権者・監護権者が決まれば、調停が成立し、それに基づいて調停離婚することになります。

(3)裁判離婚

裁判上の離婚では、家庭裁判所が、前述の(2)で説明した調査官の調査報告書や、育児状況、家庭環境に関する証拠をもとに、父母のどちらかを親権者と判決で定めます(同2項)。

また、親権のうち、身上監護権について、申立てがある場合には、家庭裁判所が子の監護をすべき者について判決で定めます(民法771条、766条、人訴法32条1項)。

(4)協議に代わる審判

父又は母が生死不明のケースなど、離婚協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができます(民法819条5項)。この場合、父又は母で実際に監護をしている方の親が、通常、親権者に指定されます。

5 離婚後の共同親権

2024年5月、民法が改正されました。これにより、2026年5月以降、離婚後も原則として父母が両方とも親権者のままとする共同親権が原則となりました。

父母どちらかを単独の親権者にするのは、子どもの虐待が疑われるなど、共同親権が子どものためにならないケースに限定されます。そのため、今後、共同親権が原則になると、離婚しても親権者の指定が問題となるケースは少なくなると思われます。

ただし、父母が別居するのであれば、結局、子どもをどちらが監護するかを定めなければなりません。そのため、監護権者を決める場面で、本ページで解説している親権の取り決め問題と同じことが問題となります。

6 親権者・監護権者を指定する際の考慮事情

では、親権者・監護権者はどのような要素を考慮して決められるのでしょうか。

先ほど説明したとおり、協議離婚の場合、夫婦の協議によって親権者・監護権者を自由に決めることができます。

これに対して、夫婦の協議で親権者をどちらにするかまとまらない場合、裁判所は、親権者の指定について、「子の利益」(民法819条6項参照)、つまり子どもにとって父母のどちらに監護養育される方が望ましいか否かという基準で判断します。

共同親権の両親でも、父母が別居するのであれば、子どもを父母どちらが監護するかを定めなければなりません。その場合、監護権者を指定する際の基準は、親権者の指定と同様に、「子の利益」(民法766条1項)の基準で判断されます。

判断に当たっては、関連するあらゆる事情を総合考慮するとされていますが、一般に、以下のような事情が考慮されます。

(1)父母側の事情

- 監護能力……年齢・性格・健康状態・収入・職業・生活態度等

- 従来の監護状況……親権者となった場合の環境変化の大小

- 居住環境、教育環境……住居・食生活・通園通学等

- 実家、親族の援助……労力的・経済的援助

- 子に対する愛情

(2)子の側の事情

- 年齢・性別・心身の発育状況

- 子ども本人の意思

- 子どもの兄弟姉妹の意思・状況

- 環境への適応状況、環境の変化の適応性

- 父母及びその親族との結びつきの強さ

(3)重く考慮されない事情

- 離婚の有責性(不貞行為、子ども以外に対するDV、ギャンブル、浪費等)

- 資産・負債(借金)

7 親権者・監護権者を指定する基準

(1)母性優先の基準

乳幼児から概ね未就学児までの幼い子どもについては、特段の事情がない限り,母親の監護養育にゆだねることが子どものためになるとの考え方です。ただし、現代では、生物学上の母親に限らず、子どもとの母性的な役割を持つ監護者(主たる養育者)との関係を重視すべきとされ、単なる母親優先ではなく、母性優先の基準といわれています。

(2)継続性の基準

いま実際に子どもを監護している監護者や、子どもの生活環境をなるべく変えないことが子どもの心身の安定にとって重要との考え方です。

現在、裁判所が親権者を定める場合に最も重視されることの多い考え方ですが、裁判所に申立てがされるまでの間に子どもを確保した者勝ちの状況を生みやすいため、他の基準も同程度に重視すべきとの指摘もあります。

(3)子の意思尊重の基準

子どもが15歳以上の場合、親権者の指定に当たっては、子どもの陳述を聴取しなければならないとされています(人訴32条4項)。実際には、親権者を裁判所が決める場合、おおむね10歳前後以上であれば意思を表明する能力に問題がないとされているため、これ以上の年齢の子どもからはほぼ必ず意思の聞き取りが行われます。

ここで聞き取られた10歳前後以上の子どもの意思は、通常、尊重されます。

これに対して、小学校低学年以下の子どもが明確な意思表明をしている場合でも、親の離婚でどのように生活が変わるかについて正確な想像ができていないことが多いと考えられているため、どの程度重視されるかはケースバイケースとなります。

(4)きょうだい不分離の基準

離婚する夫婦に子どもが複数いる場合に、なるべく兄弟姉妹は分離すべきでないとされています。

そのため、子どもの1人について父母の一方にすべき強い事情があり、他の兄弟姉妹について特に他方を選ぶ事情がない場合、きょうだい不分離の基準が補助的に用いられて、兄弟姉妹全員を一方の親権に服させることがあります。

(5)離婚の有責性による影響

離婚の有責性(不貞行為、子ども以外に対するDV、ギャンブル、浪費等)は、あくまで夫婦間の問題のため、直接的に親権に影響を及ぼすわけではありません。

ただし、不倫のために、夜間や休日に子どもの面倒を見ないで家を空けてばかりにしたり、子どもの前で他人に暴力を振るったり、学費や給食費を使い込むなどの浪費によって、子どもの健全な成長に支障を与えているケースでは、親権者にふさわしくない要素として考慮されることがあります。

8 親権を得るためのポイント

(1)子どもと一緒に生活を続ける

最も重要なのは、子どもと一緒の同居生活を続けることです。

前述の7(2)で説明した継続性の基準との関係でも、裁判所に親権者をどちらにすべきか調査してもらう時点で、実際に子どもを監護していて、親権者となった場合、子どもの生活環境を変えずに済むことは、非常に重視されます。

(2)心身の健康

基本的なことですが、親権者が心身ともに健康であることも大切です。

健康状態が悪かったり、不摂生が見られる状態だと、将来にわたって十分に子どもの監護が行えるかを疑問視されるおそれがあります。

(3)主たる監護者になる・監護補助者の協力を得る

子どもの育児を積極的に行うことも非常に重要です。

幼少期であれば、子どもと一緒に過ごせる時間が多いほうが望ましく、また、急な発熱などの突発的な事態にも対応できることが望ましいです。

学齢期には、学校行事、課外活動や進路選択への関わりを十分に確保できることが望ましいです。

親族などの監護補助者の協力を得られることも重要となります。

(4)面会交流を許容する

父母が離婚しても、子どもにとってはどちらも親であることに変わりはありません。そのため、非監護親との間での面会交流の機会が確保されることは重要と考えられています。

そこで、補助的に、子どもの面会交流を肯定的に考えている親が親権者となることが望ましいとされています。

(5)協議離婚による解決を図る

協議離婚の場合、夫婦間の協議で親権者を定めることができます。これに対して、離婚調停など、裁判所の関与する方法での離婚の場合、親権者をいずれにするかは、前述の5で説明したようなポイントで判断されます。

そこで、裁判所の関与があると親権を獲得することは困難と予想される場合には、協議離婚による解決を図ることが望ましいです。

9 親権者の変更

離婚の成立後、監護環境に関わる事情が大きく変わった場合、親権者の変更が認められるケースがあります。

子どもの親権者を変更したい場合、家庭裁判所に親権者変更の調停又は審判を申し立てることになります。

この場合も、親権者の指定のときと同様に、「子の利益」の観点から親権者を変更すべきか判断されますが、通常、親権者の変更は、監護環境の変化を伴うため、慎重に判断されることになります。

10 まとめ

以上のとおり、親権の獲得には様々な事情が考慮され、子どもとの関係性を含めて入念な事前準備が重要なため、戦略的に考える必要があり、個別具体的な事例に応じて、弁護士の判断を仰ぐことが望ましいです。

G&Sでは、協議段階から裁判までの流れを踏まえて、経験豊富な弁護士が個別具体的な事情に応じた最適な方法を考えて、離婚協議や調停等を行います。親権・監護権については、G&Sまでお気軽にご相談ください。